我跟伙计认识二十七年了,他是白裤瑶,留长发并把头包着,但从来不见他穿过白裤瑶的盛装,也从来不见他穿过客(汉)服,他平时只是一身普普通通的白裤瑶服装,冬天一对解放鞋,夏天一双塑料鞋,袜子更不用说了,再冷他也不穿。我曾经问过他:“怎么不冷吗?”他回答很干脆,说:“冷,但太麻烦。”

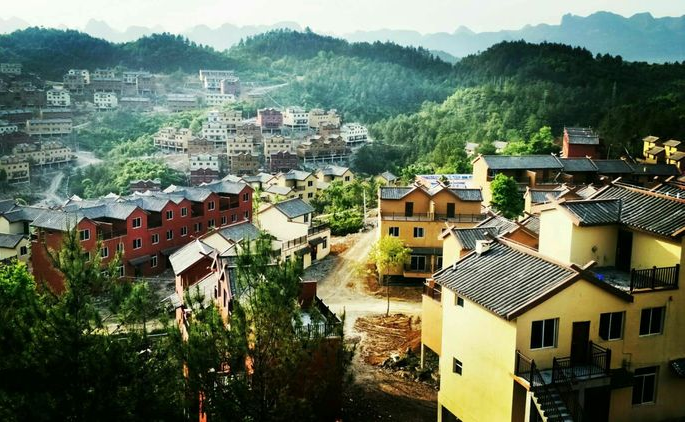

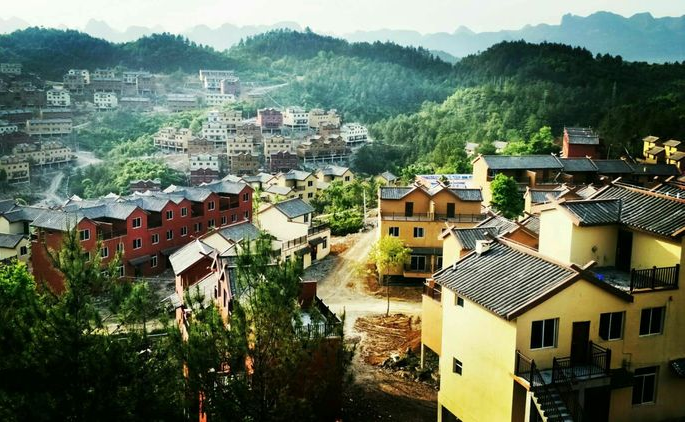

一个偶尔的机会,我与他认识了,并结为伙计。1989年9月的一个周末,我们几个年轻教师想开点荤,结伴去瑶寨买黑猪仔,我们先去瑶里大寨,找不到黑猪仔,然后又转到白岩小寨。伙计家就在白岩寨口的路坎下,三间较新的泥墙瓦房,当时是收玉米季节,他家侧门敞开着。当时我是初来乍到,人生地不熟,到了门口,不敢擅自跨进,有一位本地老师先进去,我随身也挤进了,屋里空无一人,我们喊“有人在家吗?”

有一中年男子在楼上应了我们:“在呀。”

进门的右手边,有一固定的大鸡笼,可容四、五十只鸡,左手边是用几块木板和篱笆围的房间,从板缝中可看到里头,看样子是主卧了。中间一间是主房,没放什么东西,大门设在这间,大门没有楼梯出门,只能在门坎上止步,第三间的前半间是厨房,后半间是放柴火的地方,墙角幽暗的地方还有一地窖酿酒灶,我第一次见此灶。

人要下到一米深之处烧火,放酒潲的铁锅平房子里地平线,酿酒木蒸子分两节,连锅那节一般是固定的,上面那节是活动的,酿完可以拿走……我还沉迷于这些较独特的酿酒工具时,那个中年白裤瑶男子站出楼口,对我们微笑,他下楼那动作,60多度的圆木楼梯,他肩挑空箩筐,不用手扶楼梯,步健敏捷地下来了,如此的熟劲,我看傻了眼。他认得我们其中一个,于是就笑呵呵地问道:“吃老师,你们来有什么事?”我懵了好久,一下子才回个神来,他把“徐” 说成“吃” 了,这应该是瑶语方言作怪吧。接着我们说明了来意,他把箩筐一甩,说:“有,你们坐下等我。”他火燎地跑出门了,边跑边喊“等我哦”。

等他出门后,我们三男一女老师面面相觑,他家的板凳,大门边那几张都是三脚板凳,又是灰尘垢面,怎么坐呢?当时一起的,我年龄较小,我轻手快脚地跑岀门去折了些树叶,抹好板凳,递给他们坐。约十多分钟左右,听到他跑回来的脚步声,我出门一看,他手上抓着一只四斤多模样的大公鸡,笑哈哈地说:“我去坡上捕得一只野鸡来,等下我们送酒。”

我们几个都站起来说不用杀鸡,他哪听我们的劝说,不由分说地先把鸡给杀死了,他才生火烧水。他一边忙修鸡一边和我们答话,说学校他也认识很多老师,政府领导也有几个,他大大咧咧,笑容满面,激动得说话口水四溢,他那好客的劲儿,我无法用语言表述。我也帮他烧火煮饭,你一言我一语,还有他那朦胧不清的客(汉)话,说:“我经常出去,南丹、罗富到处都走过,上到麻尾,下到金城江,柳州那个外国的,我还没有去过……”,这番话,引来大家捧腹大笑。

不知不觉,饭菜都熟了,他家没有饭桌,他拿一[图片]张簸箕充当饭桌,我问他家里人呢?他说去田坝做活路了,夜了才回来,我用一大碗舀了鸡肉留给他们,他总是说不用,由于我的执意要留,他才罢休。我们四个男人四个碗,斟满满的酒,那两个老师有点无奈的样子,说酒量问题,不能喝酒,他却说不喝一碗酒是没有猪仔给的。他们为了得到猪仔,也眯起眼睛,鼓足干劲喝了,吃点饭菜,他们找些借口出门聊天去了,他看他们不能喝酒,也就认可了。交谈中,他懂得我也是瑶族,很高兴,我们俩喝第二碗,接着第三碗,我没说太多的话,默默地陪着他,到第四碗,他自已说:“蒙老师,我们打(结为)伙计吧?”我也爽快地答应了,这第四碗酒是我们打伙计的见面酒了,我一口干了,而他已有些摇愰,碗里的部分酒洒落在地上,我略扶他一下,说没关系,留点给“土地”喝吧,我这么一说,他更加舒服,爽快地把碗里剩下的酒一口也喝完。放碗后,他说他根本没有猪仔,我们几个听到后,很感失望。

缓了几分钟,他又说“我哥哥有”,大家才松了一口气,接着他摇摇摆摆上前,带着我们往大寨里走去,到了他哥家,我们按市场价给他哥,他哥也没意见,称了两只黑猪仔给我们,我们回校的一路上,谈论起这个“伙计”,都觉得他有点意思。

我的伙计原本没名字,因为他爸妈没文化,他也没读过书,老人取个瑶名给他,叫“坏”。派出所为了给村民办户口,也给他取一个“黎老二” 的名字,同时也给他爸取一个名字,叫“黎老三”。在白裤瑶地区,儿子何老大,父亲何老满,女儿黎大妹,母亲黎小妹的,类似的名字不以为鲜。他上有父母,下有两儿两女,他的两个儿了和大女儿也没读书。我实在看不过去了,多次去动员他,他才勉强给满妹(小妹之意)去读书,满妹也很争气,现在已读到大学四年级了。如此的家庭能培养出一位女大学生,真不简单。

满妹一上大学,他来我家就更加密了,每次赶集,他喝酒后一定来找我,反复问同一句话,说:“伙计呀,我没后台,又没钱,满妹去读大学有用吗?”三年多了,每次我也反复用同一句话回答:“有用,回来找工作包在我身上了。”我懂得我这句话的分量与责任,但不这样讲,他是不会放心回家的。像他这样的群众 ,我碰太多了,他们不相信知识改变命运,因为我们这里读完高中、上了大学还来帮“文盲土豪”打工,大有人在,我能说些什么呢……

去年七月的一天,下午三点多钟吧,他匆匆地来找我,说房子倒了,幸好当时没人在家。我马上开车随他去,哦,原来是酿酒那间,倒了一大半,剩下的也好危险了,我帮他打电话给村干部、乡干部。

他们都说忙,过两天才能来照相。我安慰他说:“旧不去新不来,我帮你打个报告,申请一个危房指标吧。”他是个乐观人,还说杀鸡招待我,要我们喝几杯,因为我还有课,不能久留。平时我们也经常往来,他经常送些青菜、火炭、新米之类的给我,我也常送些衣服给他小孩,凡是过瑶族节日,我们都在一起,分享我们朴素而有义意的民族节日。

之前,我们在一起,他总问满妹今后找工作的事,这次他没有问满妹的事了,转问我儿子的事。

“蒙老弟去哪里读书了?”那天他没醉酒,问得很认真。

“去南宁读大学了。”我告诉他。平时他是不太关心小孩读书的,满妹读小学、中学,他从没过问,也从来不参加过家长会。今天他突然那么关心我儿子读书情况,我心存感动。我们没聊多久,我就驱车返回学校了。一路上,一幕幕的往事又浮现在我的眼前……

一九九七年七月八日,是我儿子的满月的吉日,我的亲戚朋友都拿鸡拿蛋来看望过,按地方风俗是要办满月酒,请他们吃一餐饭,当时我没钱,我曾想借学校经费,但听校长说不能挪用公款,没办法借给我,我也很理解。为了借钱办儿子的满月酒,我到处厚颜伸手,最后一分钱也借不到,弄得我非常尴尬,日子接近了,急得我焦头烂额。从此我开始重新审视自己:是我的无能或是社会的不公,在教师行业奋斗八个年头了,身无分文,在借钱的道上如此狼狈不堪,自己平时还把“人类灵魂工程师” 的桂冠戴于头顶上而沾沾自喜,这是阿Q的“精神胜利法”或是现代的孔乙己,非我莫属了。

正在我左右为难之时,还是我的伙计给我雪中送炭来了。他来到教室外面,我们在上课,他毫无顾忌地大声直呼我的名字,等我出来,他直接了当说:“拿一万去办满月酒吧,如果没够,我那里还有,可以给你。”说完他把厚厚一叠钱交给我,然后转身就走了。当时我一句话也说不出,学生都探出头来看我们,当时激动、心酸之情一齐上了我的心头,我只好回头进教室,带着难以言传的情绪继续上完那节课。

办酒的那天,他来得非常早,帮我砍柴烧火,做了薛仁贵“火头工” 的活儿。

酒席上他没喝太多的酒,客人走完后,我们俩个伙计就单打独斗了,因为我老家是都安,他叫我“南拳”, 我说他“北腿”,我们俩伙计喝酒从来不耍杯,你一杯来我一杯,酒喝多了,我们飘飘然起来,胡言乱语,总觉得自己天下第一,了不起,当时我们比阿Q还阿Q。他总反复说我“都安炮”, 我却回答说:“都安炮,炮炮响,……火烧南丹不关都安事……”之类,声音愈来愈大,后来却变成呢喃的诉语,且渐且息。

第二早醒来,妻子告诉我们。你们俩酒醉后,伙计说:“我有好多好多的鸡,还有十几头牛……”,你却说:“我有好多好多知识,可以教好多好多学生……”,我们听后,相视而笑。吃过早餐,我递一瓶酒给他说:“回家喝。”他毫不客气地接了,转身往街上走,他走得那么神采气扬。我把这桩大事办完,心里轻松了好多,迈着大步向教室走去……

作者简介:

蒙作龙,笔名朦胧,广西南丹县里湖瑶族乡民族中学教师,中学一级教师,曾被评为(2005年至2008年)河池市优秀语文教师,曾被评为南丹县优秀班主任之称号,河池市民间文艺家协会理事,南丹县作家协会会员,铜鼓文学社社长。曾有教学论文发表在《现代教育教学论坛》、《中国新教育研究》、《中国基础教育研究》、《中国教育改革论丛》、《广西教育学院学报》、《广西教育》、《中国家庭教育》、《河池教育》等教育刊物上;有散文发表在《辽宁青年》、《作家文学》、《百姓文学》微信平台、《文学微刊》、《霜花》、《河池日报》、《南丹文学》、《寿乡》、《瑶人文学》、《铜鼓文学报》等报刊上。

曾多次指导学生习作发表在《学苑创造》、《河池日报》、《锡都报》、《铜鼓文学报》等报刊上。2015年、2016年参加河池市教育局举办的“学习莫振高同志先进事迹”、“我身边的师德榜样”征文活动中分别获得一等奖、二等奖。2017年参加“扶贫征文大赛”获一等奖。尚待出版个人散文集《我是一棵小草》、《零碎的记忆》(四十多万字)及民族传统文化《白裤瑶民间故事选》等。(完)

(编辑:张新宁)

一个偶尔的机会,我与他认识了,并结为伙计。1989年9月的一个周末,我们几个年轻教师想开点荤,结伴去瑶寨买黑猪仔,我们先去瑶里大寨,找不到黑猪仔,然后又转到白岩小寨。伙计家就在白岩寨口的路坎下,三间较新的泥墙瓦房,当时是收玉米季节,他家侧门敞开着。当时我是初来乍到,人生地不熟,到了门口,不敢擅自跨进,有一位本地老师先进去,我随身也挤进了,屋里空无一人,我们喊“有人在家吗?”

有一中年男子在楼上应了我们:“在呀。”

进门的右手边,有一固定的大鸡笼,可容四、五十只鸡,左手边是用几块木板和篱笆围的房间,从板缝中可看到里头,看样子是主卧了。中间一间是主房,没放什么东西,大门设在这间,大门没有楼梯出门,只能在门坎上止步,第三间的前半间是厨房,后半间是放柴火的地方,墙角幽暗的地方还有一地窖酿酒灶,我第一次见此灶。

人要下到一米深之处烧火,放酒潲的铁锅平房子里地平线,酿酒木蒸子分两节,连锅那节一般是固定的,上面那节是活动的,酿完可以拿走……我还沉迷于这些较独特的酿酒工具时,那个中年白裤瑶男子站出楼口,对我们微笑,他下楼那动作,60多度的圆木楼梯,他肩挑空箩筐,不用手扶楼梯,步健敏捷地下来了,如此的熟劲,我看傻了眼。他认得我们其中一个,于是就笑呵呵地问道:“吃老师,你们来有什么事?”我懵了好久,一下子才回个神来,他把“徐” 说成“吃” 了,这应该是瑶语方言作怪吧。接着我们说明了来意,他把箩筐一甩,说:“有,你们坐下等我。”他火燎地跑出门了,边跑边喊“等我哦”。

等他出门后,我们三男一女老师面面相觑,他家的板凳,大门边那几张都是三脚板凳,又是灰尘垢面,怎么坐呢?当时一起的,我年龄较小,我轻手快脚地跑岀门去折了些树叶,抹好板凳,递给他们坐。约十多分钟左右,听到他跑回来的脚步声,我出门一看,他手上抓着一只四斤多模样的大公鸡,笑哈哈地说:“我去坡上捕得一只野鸡来,等下我们送酒。”

我们几个都站起来说不用杀鸡,他哪听我们的劝说,不由分说地先把鸡给杀死了,他才生火烧水。他一边忙修鸡一边和我们答话,说学校他也认识很多老师,政府领导也有几个,他大大咧咧,笑容满面,激动得说话口水四溢,他那好客的劲儿,我无法用语言表述。我也帮他烧火煮饭,你一言我一语,还有他那朦胧不清的客(汉)话,说:“我经常出去,南丹、罗富到处都走过,上到麻尾,下到金城江,柳州那个外国的,我还没有去过……”,这番话,引来大家捧腹大笑。

不知不觉,饭菜都熟了,他家没有饭桌,他拿一[图片]张簸箕充当饭桌,我问他家里人呢?他说去田坝做活路了,夜了才回来,我用一大碗舀了鸡肉留给他们,他总是说不用,由于我的执意要留,他才罢休。我们四个男人四个碗,斟满满的酒,那两个老师有点无奈的样子,说酒量问题,不能喝酒,他却说不喝一碗酒是没有猪仔给的。他们为了得到猪仔,也眯起眼睛,鼓足干劲喝了,吃点饭菜,他们找些借口出门聊天去了,他看他们不能喝酒,也就认可了。交谈中,他懂得我也是瑶族,很高兴,我们俩喝第二碗,接着第三碗,我没说太多的话,默默地陪着他,到第四碗,他自已说:“蒙老师,我们打(结为)伙计吧?”我也爽快地答应了,这第四碗酒是我们打伙计的见面酒了,我一口干了,而他已有些摇愰,碗里的部分酒洒落在地上,我略扶他一下,说没关系,留点给“土地”喝吧,我这么一说,他更加舒服,爽快地把碗里剩下的酒一口也喝完。放碗后,他说他根本没有猪仔,我们几个听到后,很感失望。

缓了几分钟,他又说“我哥哥有”,大家才松了一口气,接着他摇摇摆摆上前,带着我们往大寨里走去,到了他哥家,我们按市场价给他哥,他哥也没意见,称了两只黑猪仔给我们,我们回校的一路上,谈论起这个“伙计”,都觉得他有点意思。

我的伙计原本没名字,因为他爸妈没文化,他也没读过书,老人取个瑶名给他,叫“坏”。派出所为了给村民办户口,也给他取一个“黎老二” 的名字,同时也给他爸取一个名字,叫“黎老三”。在白裤瑶地区,儿子何老大,父亲何老满,女儿黎大妹,母亲黎小妹的,类似的名字不以为鲜。他上有父母,下有两儿两女,他的两个儿了和大女儿也没读书。我实在看不过去了,多次去动员他,他才勉强给满妹(小妹之意)去读书,满妹也很争气,现在已读到大学四年级了。如此的家庭能培养出一位女大学生,真不简单。

满妹一上大学,他来我家就更加密了,每次赶集,他喝酒后一定来找我,反复问同一句话,说:“伙计呀,我没后台,又没钱,满妹去读大学有用吗?”三年多了,每次我也反复用同一句话回答:“有用,回来找工作包在我身上了。”我懂得我这句话的分量与责任,但不这样讲,他是不会放心回家的。像他这样的群众 ,我碰太多了,他们不相信知识改变命运,因为我们这里读完高中、上了大学还来帮“文盲土豪”打工,大有人在,我能说些什么呢……

去年七月的一天,下午三点多钟吧,他匆匆地来找我,说房子倒了,幸好当时没人在家。我马上开车随他去,哦,原来是酿酒那间,倒了一大半,剩下的也好危险了,我帮他打电话给村干部、乡干部。

他们都说忙,过两天才能来照相。我安慰他说:“旧不去新不来,我帮你打个报告,申请一个危房指标吧。”他是个乐观人,还说杀鸡招待我,要我们喝几杯,因为我还有课,不能久留。平时我们也经常往来,他经常送些青菜、火炭、新米之类的给我,我也常送些衣服给他小孩,凡是过瑶族节日,我们都在一起,分享我们朴素而有义意的民族节日。

之前,我们在一起,他总问满妹今后找工作的事,这次他没有问满妹的事了,转问我儿子的事。

“蒙老弟去哪里读书了?”那天他没醉酒,问得很认真。

“去南宁读大学了。”我告诉他。平时他是不太关心小孩读书的,满妹读小学、中学,他从没过问,也从来不参加过家长会。今天他突然那么关心我儿子读书情况,我心存感动。我们没聊多久,我就驱车返回学校了。一路上,一幕幕的往事又浮现在我的眼前……

一九九七年七月八日,是我儿子的满月的吉日,我的亲戚朋友都拿鸡拿蛋来看望过,按地方风俗是要办满月酒,请他们吃一餐饭,当时我没钱,我曾想借学校经费,但听校长说不能挪用公款,没办法借给我,我也很理解。为了借钱办儿子的满月酒,我到处厚颜伸手,最后一分钱也借不到,弄得我非常尴尬,日子接近了,急得我焦头烂额。从此我开始重新审视自己:是我的无能或是社会的不公,在教师行业奋斗八个年头了,身无分文,在借钱的道上如此狼狈不堪,自己平时还把“人类灵魂工程师” 的桂冠戴于头顶上而沾沾自喜,这是阿Q的“精神胜利法”或是现代的孔乙己,非我莫属了。

正在我左右为难之时,还是我的伙计给我雪中送炭来了。他来到教室外面,我们在上课,他毫无顾忌地大声直呼我的名字,等我出来,他直接了当说:“拿一万去办满月酒吧,如果没够,我那里还有,可以给你。”说完他把厚厚一叠钱交给我,然后转身就走了。当时我一句话也说不出,学生都探出头来看我们,当时激动、心酸之情一齐上了我的心头,我只好回头进教室,带着难以言传的情绪继续上完那节课。

办酒的那天,他来得非常早,帮我砍柴烧火,做了薛仁贵“火头工” 的活儿。

酒席上他没喝太多的酒,客人走完后,我们俩个伙计就单打独斗了,因为我老家是都安,他叫我“南拳”, 我说他“北腿”,我们俩伙计喝酒从来不耍杯,你一杯来我一杯,酒喝多了,我们飘飘然起来,胡言乱语,总觉得自己天下第一,了不起,当时我们比阿Q还阿Q。他总反复说我“都安炮”, 我却回答说:“都安炮,炮炮响,……火烧南丹不关都安事……”之类,声音愈来愈大,后来却变成呢喃的诉语,且渐且息。

第二早醒来,妻子告诉我们。你们俩酒醉后,伙计说:“我有好多好多的鸡,还有十几头牛……”,你却说:“我有好多好多知识,可以教好多好多学生……”,我们听后,相视而笑。吃过早餐,我递一瓶酒给他说:“回家喝。”他毫不客气地接了,转身往街上走,他走得那么神采气扬。我把这桩大事办完,心里轻松了好多,迈着大步向教室走去……

作者简介:

蒙作龙,笔名朦胧,广西南丹县里湖瑶族乡民族中学教师,中学一级教师,曾被评为(2005年至2008年)河池市优秀语文教师,曾被评为南丹县优秀班主任之称号,河池市民间文艺家协会理事,南丹县作家协会会员,铜鼓文学社社长。曾有教学论文发表在《现代教育教学论坛》、《中国新教育研究》、《中国基础教育研究》、《中国教育改革论丛》、《广西教育学院学报》、《广西教育》、《中国家庭教育》、《河池教育》等教育刊物上;有散文发表在《辽宁青年》、《作家文学》、《百姓文学》微信平台、《文学微刊》、《霜花》、《河池日报》、《南丹文学》、《寿乡》、《瑶人文学》、《铜鼓文学报》等报刊上。

曾多次指导学生习作发表在《学苑创造》、《河池日报》、《锡都报》、《铜鼓文学报》等报刊上。2015年、2016年参加河池市教育局举办的“学习莫振高同志先进事迹”、“我身边的师德榜样”征文活动中分别获得一等奖、二等奖。2017年参加“扶贫征文大赛”获一等奖。尚待出版个人散文集《我是一棵小草》、《零碎的记忆》(四十多万字)及民族传统文化《白裤瑶民间故事选》等。(完)

(编辑:张新宁)